Oleh: Thomas Vilkanova Kharisma Sahputra*

Pada 27 Desember 2014—dua pekan setelah kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014—Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya mengingnkan agar kasus itu diselesaikan secepat-cepatnya. “Kita ingin sekali lagi Tanah Papua menjadi tanah yang damai,” kata Jokowi seperti ditulis Usman Hamid dalam harian Kompas, 4 Maret 2020 berjudul “Urgensi Hak-Hak Asasi Manusia di Papua”.

Namun, kerinduan Presiden Jokowi akan Papua yang damai, yang juga menjadi kerinduan kolektif bangsa ini, sepertinya masih jauh panggang dari api. “Papua Tanah Damai” masih tetap tinggal sebagai kerinduan sampai hari ini. Alih-alih menghirup angin segar kedamaian, Papua malah dihantam konflik yang tak berkesudahan. Pertikaian antara aparat militer dan KKB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM) semakin memanas. Aksi kekerasan yang melukai kemanusiaan tak kunjung berhenti. Korban, termasuk dari masyarakat sipil silih berganti berjatuhan.

Belum ada tanda-tanda konflik akan segera surut. Justru semakin runyam. Demi menyikapi eskalasi konflik di Papua, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah memberlakukan status siaga tempur untuk sejumlah daerah rawan di Papua.

Namun, pemberlakuan status siaga tempur, hemat saya, kontraproduktif dengan upaya penyelesaian konflik di Papua. Pemerintah tidak pernah belajar dari sejarah bahwa pendekatan militer, yang mulai diberlakukan sejak masa Orde Baru tidak pernah bisa menyelesaikan konflik di Papua. Alih-alih menyelesaikan konflik, pendekatan semacam itu justru memperparah dan mempertajam konflik.

Oleh karena itu, kita mesti mengambil langkah yang berbeda—sebuah pendekatan yang humanis dan anti kekerasan. Untuk menemukan pendekatan semacam itu perlu ada dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua.

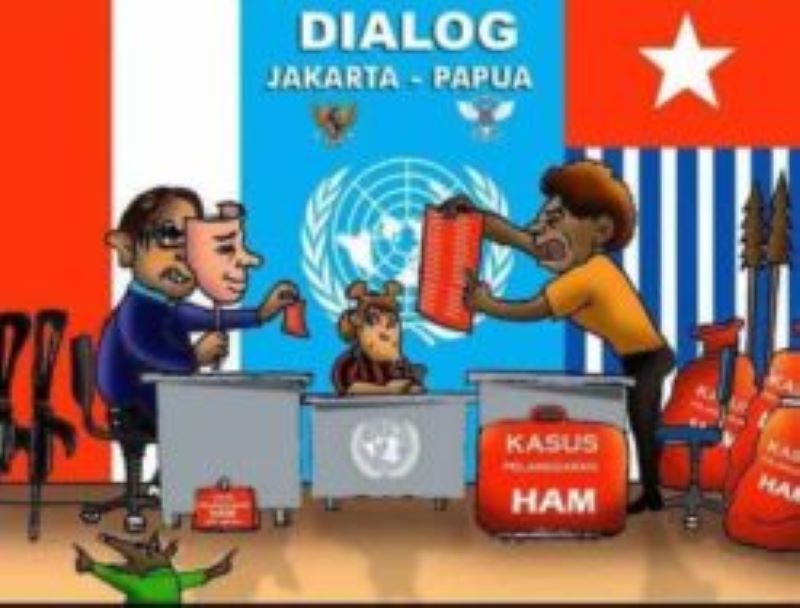

Dialog Papua-Jakarta adalah sebuah keharusan guna mempertemukan pandangan-pandangan yang berbeda. Dari dialog itu kemudian kedua pihak merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik Papua.

Dialog Jakarta-Papua memang pernah digagas Jaringan Damai Papua (JDP) satu dekade yang lalu. Namun belum terlaksana. Dialog versi pemerintah bahkan pernah digaungkan. Tulisan ini saya akan merumuskan model dialog yang ideal demi memecah kebuntuan dalam penyelesaiaan konflik Papua.

Membaca konflik di Papua secara jernih

Konflik tak berujung di tanah Papua seharusnya menjadi momen refleksi bagi bangsa ini. Mengapa konflik di Papua tak kunjung berakhir, padahal sudah begitu banyak langkah penyelesaian yang diambil oleh negara? Apa yang salah dengan berbagai pendekatan yang selama ini dipakai?

Hemat saya, letak persoalannya pada kesalahan pendekatan negara. Negara cenderung menggunakan pendekatan keamanan/militer untuk menyelesaikan konflik di Papua. Sejak Orde Baru, negara mengerahkan kekuatan militer untuk membereskan masalah di Papua.

Namun, pendekatan keamanan justru menjadi bumerang. Bukannya memadamkan api konflik, malah membangkitkan perlawanan yang lebih radikal dan sporadis.

Pendekatan keamanan justru melahirkan rentetan tragedi kemanusiaan yang meninggalkan luka traumatis di benak masyarakat Papua. Anehnya, negara tak pernah insyaf. Negara tetap bergeming menggunakan pendekatan yang keliru ini.

Pendekatan militer dilakukan karena kekeliruan membaca konflik di tanah Papua. Negara sepertinya melihat konflik di Papua sebagai bentuk aksi separatisme belaka sehingga harus ditumpaskan dengan kekuatan militer. Disinilah pentingnya membuat pembacaan yang jernih dan komprehensif terhadap konflik di Papua.

Seruan kemerdekaan dari Papua tentu lahir bukan tanpa alasan. Konflik di Papua adalah akumulasi dari sejumlah persoalan dan perlakuan tidak adil terhadap masyarakat Papua selama bertahun-tahun. Berdasarkan riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekurang-kurangnya empat alasan kunci yang melatari konflik di tanah Papua (lipi.go.id, 16 November 2011).

Pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Orang Papua masih belum merasa bahwa proses integrasi ke Indonesia itu benar. Karena itu, perlu dibicarakan lagi. Kedua, masalah operasi militer yang terjadi karena konflik tersebut di atas yang tak terselesaikan. Operasi militer sejak tahun 1965 membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Ketiga, marginalisasi. Masyarakat Papua seringkali tersingkir dari gerak laju pembangunan. Keempat, kegagalan pembangunan. Hal ini bisa diukur dari kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat Papua yang masih terbelakang.

Tanpa memahami secara utuh akar-akar persoalan di atas, penyelesaian konflik di Papua tidak akan berjalan efektif. Papua tidah harus didekati menggunakan militer. Pemerintah mesti membuka ruang dialog. Pendekatan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur juga belum cukup, karena masyarakat Papua juga membutuhkan perlakuan yang manusiawi—tanpa represi dan ketidakadilan, sehingga mereka sungguh-sungguh merasa menjadi bagian dari Indonesia. Masyarakat Papua mesti menjadi orang yang berdaulat di tanah airnya.

Membangun dialog untuk Papua tanah damai

Seperti disinggung sebelumnya, konflik di Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan, tetapi menemukan solusi damai melalui dialog.

Kekerasan dan konflik di Papua adalah tanda kegagalan membangun dialog. Padahal, negara ini punya referensi sejarah yang cukup untuk memahami, bahwa dialog adalah langkah terbaik dalam mengurai benang kusut konflik.

Kita bisa berkaca dari konflik Aceh, Poso dan Maluku. Berhadapan dengan sejumlah konflik tersebut, pemerintah gencar membangun dialog sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Mengapa pendekatan dialogal semacam itu tidak diberlakukan di Papua?

Kini saatnya negara mengintensifkan dialog dengan orang Papua. Memang selama ini pemerintah sering berdialog dengan masyarakat Papua. Bahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat disebutkan, salah satu strategi pembangunan kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga penyelenggara pemerintah daerah.

Namun, dialog itu dinilai parsial. Hanya bisa mengatasi persoalan di hilir. Tidak menyentuh akar masalah yang menyebabkan warga Papua hidup dalam konflik politik, ideologi, ketidaksejahteraan dan konflik bersenjata selama puluhan tahun (Rahayu. “Dialog Parsial Tak Selesaikan Akar Maslah Papua”. Kompas.id, 27 Mei 2021).

Karena itu, perlu dialog yang inklusif dan komprehensif. Suara-suara akar rumput mesti didengar. Dan hulu persoalan mesti dibicarakan secara utuh, sehingga kita mampu menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Hemat saya, kegagalan dialog di Papua terjadi karena dialog diarahkan oleh “logika Jakarta (pemerintah)” bukan “logika Papua (masyarakat)”. Pemerintah memotret Papua dari kejauhan lalu mengklaim dirinya sebagai pihak yang paling tahu soal Papua ketimbang masyarakat Papua sendiri. Akibatnya dialog didominasi oleh pihak pemerintah, sementara suara-suara asli orang Papua tidak didengar.

Idealnya, pemerintah mesti mendengar lebih banyak suara dari masyarakat Papua, untuk memahamai keinginan dan kebutuhan orang Papua yang sesungguhnya. Namun, pemerintah justru memblokir suara-suara dari Papua, dengan mengklaim diri sebagai pihak yang paling mengerti soal Papua.

Hemat saya pemerintah dalam dialog mesti berpikir juga dari perspektif yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Emmanuel Levinas, yang lain adalah “dia yang bukan aku”. Untuk memahami yang lain aku tidak dapat memulai dari diriku, karena memulai dari diriku berarti memulai dari dunia pemahaman, persepsi, cara berpikir dan tindakanku.

Itu berarti memulai dari totalitas kebenaran yang saya miliki. Jalan yang baik untuk memahami yang lain adalah memulai dari yang lain itu, dari dunianya (Baghi: 2012, hlm. 23). Maka untuk memahami Papua kita harus memulai dari Papua sendiri, membiarkan Papua menampilkan dirinya secara utuh, serta mendengarkan Papua secara cermat. Tanpa bertolak dari Papua, dialog juga tidak memberi hasil yang maksimal.

Konflik Papua memang seolah tak berujung. Bahkan membangkitkan pesismisme akan terwujudnya “Papua Tanah Damai.” Namun, “Papua Tanah Damai” itu bisa kita wujudkan jika pemerintah mengintensifkan dialog dengan orang Papua. Pendekatan militer tidak relevan lagi untuk menyelesaikan konflik di Papua. Tanah Papua membutuhkan dialog yang inklusif dan komprehensif, serta ruang untuk berbicara tentang kegelisahannya, sehingga kita mampu merumuskan formula terbaik untuk membereskan konflik di Papua. (*)

* Penulis adalah mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Flores, NTT