Penyelenggara menyebut program KPS berjalanan cukup baik. Namun ada juga yang berpendapat memiliki kerentanan penyalahgunaan anggaran. Jubi dan Project Multatuli membuat kolaborasi peliputan untuk menyelisik Program Kartu Papua sehat yang terancam hilang, berikut penilaian sejumlah pengamat. Tulisan ini merupakan bagian kedua dari lima laporan kolaborasi peliputan tersebut.

Direktur I Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua Tahi Ganyang Butarbutar menjelaskan munculnya program Kartu Papua Sehat atau KPS tidak terlepas dari program Kartu Jaminan Kesehatan Papua atau Jamkespa yang dibuat Gubernur Papua periode 2006-2011, Barnabas Suebu pada 2009.

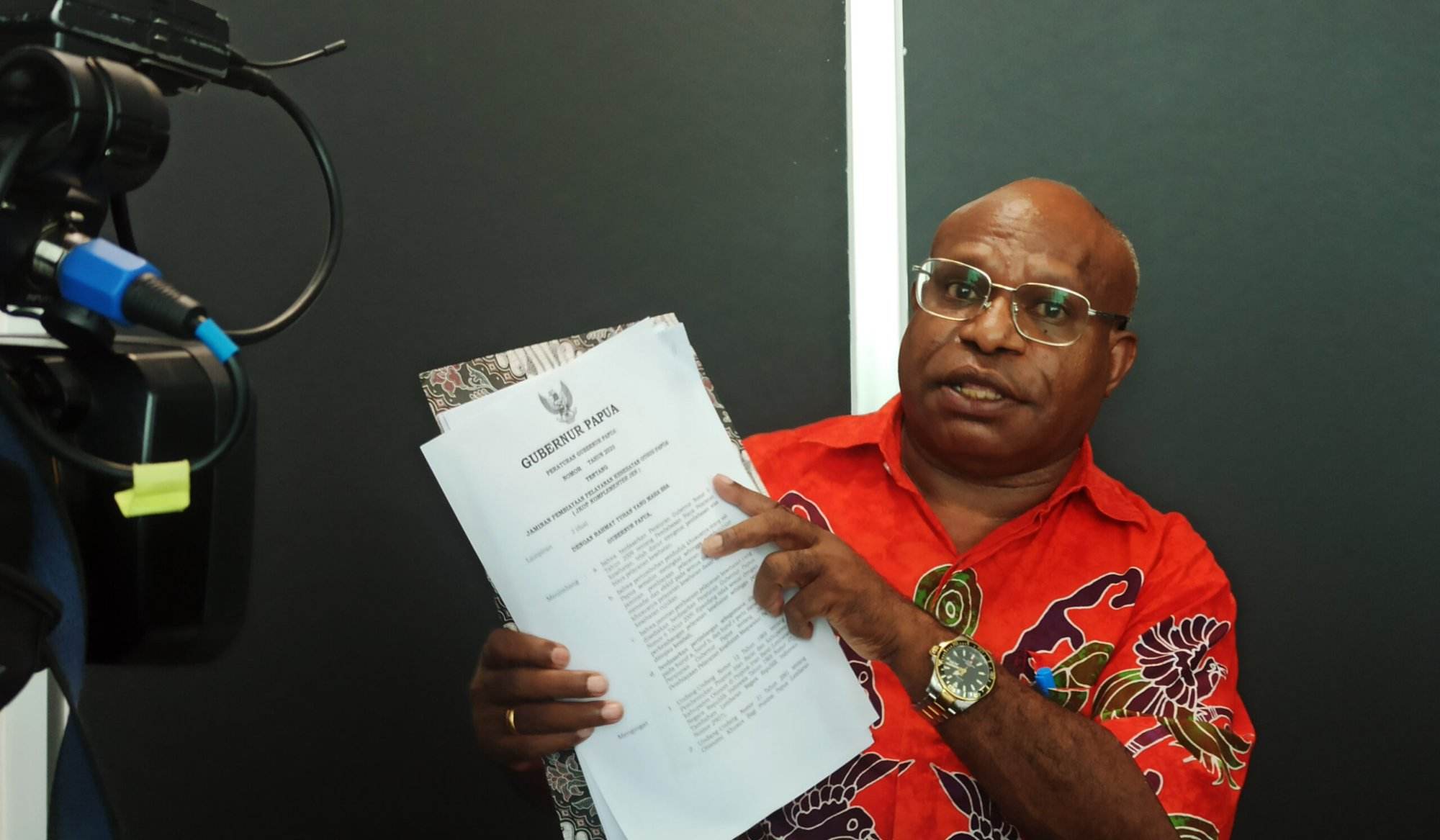

Program Jamkespa dimodifikasi dan dikembangkan menjadi Kartu Papua Sehat (KPS) pada 2014 oleh Gubernur Lukas Enembe. Tokoh yang berperan merancang kedua kartu itu adalah dr. Aloysoius Giyai ketika menjabat Direktur RSUD Abepura.

Tujuan program ini adalah penyelamatan kesehatan masyarakat asli Papua. Alasannya karena rakyat Papua, baik di kota maupun di kampung, perlu direspon dengan cepat dalam penanganan beberapa kasus penyakit, baik penyakit infeksi maupun noninfeksi. Di samping itu juga berfungsi sebagai penyelamatan masa 1.000 hari bagi balita.

“Saya termasuk salah satu orang yang menginisiasi, membahas, dan mendiskusikan kenapa KPS itu penting dilanjutkan, karena itu merupakan perintah dari Pasal 59 Undang-Undang Otsus tentang kesehatan,” kata Tahi Butarbutar.

Menurutnya KPS merupakan program jangka panjang yang bertujuan untuk membentuk dan memberdayakan kesehatan Orang Asli Papua supaya kualitas dan kuantitas hidup mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Atas dasar itulah dialokasikannya dana dari Otsus untuk pemanfaatan KPS di rumah-rumah sakit, klinik swasta, dan klinik yayasan yang dibangun para misionaris di seluruh Tanah Papua.

“Untuk menjalankan pelayanan itu akhirnya dibuat petunjuk teknis atau juknis yang berisi syarat, apa saja yang perlu dimanfaatkan, dan besaran anggaran yang disediakan untuk dialokasikan ke pusat pelayanan kesehatan, baik milik daerah maupun swasta,” ujarnya.

Agar pelaksanaanya tepat sasaran, kata Tahi, dibuatlah kartu khusus yang bisa menjadi jaminan bagi setiap pasien ketika datang ke rumah sakit. Artinya, mereka tidak perlu lagi dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tidak mampu dari keluarahan maupun aparat kampung.

Karena itu, lanjutnya, di dalam juknis disebutkan juga pimpinan-pimpinan di empat rumah sakit regional yang menjadi bagian dari layanan rujukan diharuskan menyosialisasikan program KPS, sekaligus meminta warga atau rakyat yang ingin mendapat layanan itu tidak perlu lagi harus melewati birokrasi yang rumit. Hanya dengan menunjukan KPS ataupun surat keterangan tidak mampu dari aparat kampung sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis.

“Kalau mau dibilang, periode pertama kepemimpinan Lukas Enembe (2013-2018), program KPS berjalan dengan baik,” kata Tahi.

Selain itu, tambahnya, pemanfaatan dana itu tidak hanya diperuntukan bagi rumah sakit dan klinik, tetapi juga untuk pengiriman pasien, tenaga kesehatan, dan obat-obatan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan penerbangan MAF (Mission Aviation Fellowship).

“Memang ada perjanjian untuk melayani pasien atau petugas kesehatan yang turun ke lapangan, sebab pada waktu itu yang turun adalah Satuan Tugas Kaki Telanjang yang tugasnya menerobos daerah-daerah terisolir yang memang tidak ada petugas dan layanan kesehatan,” ujarnya.

Sementara untuk memantau dan mengawasi jalannya program KPS, kata Tahi, dibentuklah Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP). Tugas unit ini melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pasien yang dilayani di rumah-rumah sakit.

Menurut Tahi, dari hasil evaluasi, KPS terbukti sangat bermanfaat karena akses layanan langsung dan tidak membuat orang disibukan dengan berbagai administrasi ketika datang ke rumah sakit.

“Artinya administrasi itu nomor dua, yang terpenting keselamatan jiwa seseorang. Administrasi bisa dilakukan seiring orang Papua menjalani perawatan, yang penting keselamatan nyawa tertangani dulu,” ujarnya.

Ia mengatakan dari beberapa laporan investigasi UP2KP di lapangan, proses pelayanan dengan KPS, baik rujukan dari daerah ke provinsi, kemudian provinsi ke Jakarta, berjalan dengan baik.

Selain itu, UP2KP juga membentuk satu tim khusus yang tugasnya melakukan monitoring dan melihat setiap pengajuan klaim rumah sakit. Artinya, sebelum mengajukan klaim, setiap rumah sakit diharuskan membuat laporan secara baik kepada Dinas Kesehatan dan dilakukan verifikasi.

“Ini salah satu cara untuk melakukan filter atau mengantisipasi penyalahgunaan dana KPS di setiap rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya,” katanya.

Lima tahun berjalan dengan baik

Menurut Tahi Butarbutar program KPS di Papua pada periode 2014 sampai dengan 2018 atau lima tahun masih berjalan dengan baik. Namun seiring dengan adanya BPJS Kesehatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, KPS menjadi tersendat.

“Sebab setiap masyarakat yang berobat diharuskan tidak langsung ke rumah sakit, tetapi harus lebih dulu ke puskesmas dengan wajib menunjukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Hal itu, katanya, tentu menimbulkan perdebatan panjang antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Aloysius Giyai dengan pihak BPJS Kesehatan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Aloysius Giyai meminta agar KPS tidak dulu diintregasikan ke BPJS Kesehatan karena nanti mekanismenya tersistem dan membuat masyarakat yang belum memiliki e-KTP tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan.

“Saya tidak bilang BPJS itu tidak baik, namun yang harus diingat dan diketahui pemerintah pusat adalah, kebiasan OAP lebih banyak tidak mau berobat ke puskesmas, tetapi lebih memilih langsung ke rumah sakit,” katanya.

Karena Papua adalah provinsi khusus, kata Tahi, mestinya ada kekhususan bagi masyarakat Papua, karena BPJS Kesehatan memiliki sistem pelayanan kesehatan yang berjalan secara online.

“Untuk itu, sebenarnya KPS masih sangat dibutuhkan, tetapi harus dengan persyaratan, pengawasan, pendampingan, dan pengintegrasian yang lebih ketat,” ujarnya.

Secara umum, menurut Tahi Butarbutar, program KPS sangat baik karena mengacu kepada perintah Undang-Undang Otsus jilid pertama. Namun di era Otsus jilid kedua, karena banyak pihak tidak dilibatkan dalam merancang dan merevisi, maka mungkin saja bisa mempengaruhi dan membuat program KPS tidak lagi berjalan.

“Sebab perintah undang-undang dari Pemerintah Republik Indonesia tentang semua layanan kesehatan harus terintegrasi dengan BPJS. Sebenarnya itu boleh-boleh saja, tetapi harus tetap ada perlakukan khusus karena ada afirmatif,” katanya.

Ia mengakui KPS juga memiliki kelemahan, seperti bagaimana memastikan dana program tersebut digunakan dengan baik atau tidak di rumah sakit. Kemudian program tersebut juga terkesan memanjakan masyarakat Papua dengan prosedur bisa langsung ke rumah sakit, tanpa ke puskesmas terlebih dulu.

Di samping itu, tambahnya, dari pengalaman monitoring UP2KP, ada beberapa temuan, baik di rumah sakit daerah maupun rumah sakit tingkat pusat, ternyata ada beberapa orang Papua yang statusnya mampu tetapi memaksa meminta dilayani secara gratis. Padahal dalam aturan tersebut tidak diperbolehkan.

“Sebenarnya itu tidak adil, karena program itu diperuntukan bagi masyarakat Papua yang tidak mampu. Sebenarnya tidak layak dia menggunakan itu, tapi karena merasa OAP sehingga menuntut mendapatkan pelayanan gratis,” katanya.

Tahi mengaku pernah menemukan langsung kasus OAP yang secara ekonomi mampu tetapi memaksa dilayani berobat gratis dengan KPS seperti itu.

Bagaimana pendistribusian kartu KPS kepada warga miskin di Provinsi Papua ketika program tersebut berlangsung? Tahi Butarbutar menjelaskan bahwa kartu yang dicetak lebih 1 juta eksemplar itu didistribusikan Dinas Kesehatan Provinsi Papua kepada Dinas Kesehatan kabupaten dan kota.

Masing-masing Dinas Kesehatan kabupaten dan kota kemudian mendistribusikan ke rumah sakit yang ada di daerahnya. Ketika pasien datang berobat, mereka langsung didata dan diberikan kartu KPS untuk digunakan berobat ke rumah sakit manapun.

Jika ada pasien yang belum memiliki KTP, maka dia langsung diurus oleh petugas.

“Kami pernah meminta kepada setiap rumah sakit agar membentuk tim KPS, supaya setiap pasien yang belum memiliki KTP bisa langsung diurus, yang terpenting pasien ditangani dulu, karena kita tahu masyarakat Papua, khususnya yang asalnya dari kampung-kampung yang jauh dari perkotaan belum semuanya memiliki KTP,” kata Tahi.

Rentan penyalahgunaan anggaran

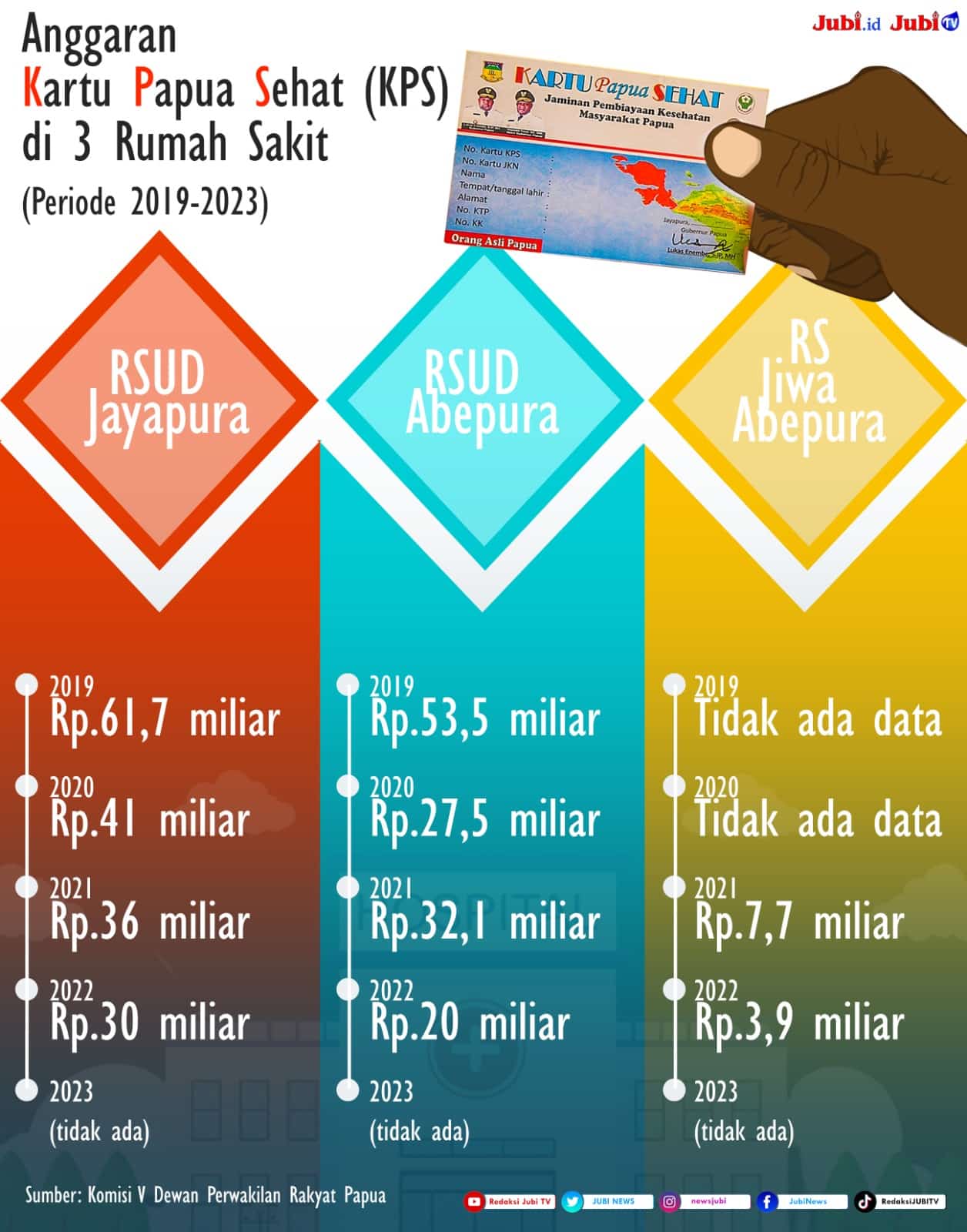

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Aaron Rumainum juga menyampaikan kerentanan penyalahgunaan anggaran selama perjalanan program KPS sejak 2014 di 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua sebelum dimekarkan.

“Artinya, dana segar yang digelontorkan ke setiap wilayah Papua bisa saja dipertanggungjawabkan dengan sesuka hati,” ujarnya ketika ditemui Jubi di kantornya, Selasa (4/7/2023).

Menurutnya kerentanan penyalahgunaan bisa saja dimulai dari data pasien. Artinya, kemungkinan besar banyak terjadi pendobelan klaim dan ‘mark up’. Atau bisa saja dana KPS ada dianggarkan ke salah satu rumah sakit, tetapi ternyata pelayanan di rumah sakit tersebut tidak jalan.

“Susahya tidak ada pengawasan ketat terkait penggunaan anggaran di setiap rumah sakit,” ujarnya.

Rumainum juga menyampaikan persoalan mendasar penanganan kesehatan masyarakat di Papua dan apa yang dihadapi sebuah program jaminan kesehatan. Menurutnya, jika melihat kebiasaan, orang Papua berpendapat sakit itu harus jatuh sampai tergeletak dulu baru berobat ke rumah sakit dan berharap cepat sembuh.

“Selain itu mereka juga tidak mengenal konsep pencegahan. Padahal cara atau pemahaman ini sangat salah, sebab sudah sangat terlambat dan berujung pada kematian. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor persoalan kesehatan di Papua yang masih ada,” katanya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan ada persoalan tata kelola dana Otsus di Provinsi Papua, termasuk di bidang kesehatan.

Menurutnya keberadaan Otsus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia. Selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan.

Namun jika melihat praktiknya di Papua, kata Armand, memang ada persoalan di tata kelola dana Otsus. Dalam artian, tidak hanya dilihat dari bagaimana proses penyaluran serta implementasinya sampai monitoring dan evaluasinya saja, tetapi juga terkait dengan kebijakan-kebijakan lain yang kenyataanya belum dijalankan dengan baik.

KPPOD, tambahnya, membandingkan dengan peruntukan dan praktik di lapangan. Ada beberapa indikator yang bisa dilihat, misalnya kesejahteraan diukur dengan melihat ‘defence’ ada peningkatan indeks pembangunan manusia di Papua.

“Meskipun dalam konteks mengatasi kesejangan antara Papua dengan provinsi lain, itu belum tercapai karena IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Papua itu masih berada di urutan bawah,” katanya.

Kemudian, terkait tata kelola pemerintah, berdasarkan kajian KPPOD di level kabupaten masih terdapat persoalan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan penyusunan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Hal itu, menurut Armand, bisa dilihat dalam kerangka-kerangka pengukuran yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau SPBE, sehingga keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan (Musrembang) masih menjadi catatan.

Sedangkan mengenai data Otsus, KPPOD melihat besaran dana yang bergulir sejak berlakunya Otsus di Papua sampai sekarang yang jumlahnya lebih Rp100 triliun, namun praktiknya masih ada sejumlah persoalan yang terjadi, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan.

“Kami menilai ada yang salah di situ, permasalahannya mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus,” ujarnya.

Harus ada target capaian terukur

Armand Suparman sepakat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal implementasi dana Otsus, yang menyebutkan seharusnya dengan anggaran yang jumlahnya triliunan sudah harus ada target capaian yang terukur. Dengan begitu akan sangat mudah mengontrolnya.

“Capaian target per kabupaten dan kota inilah yang seharusnya dibuka ke publik, jangan sampai dibiarkan tidak bertarget sehingga kami juga sebagai komponen masyarakat sipil bisa memonitoring dana yang begitu besar itu seperti apa,” katanya.

Menurutnya, secara sederhana jika berbicara good govermance maka semua masyarakat harus dilibatkan, mulai dari tahap perencanaan, sehingga dana yang begitu besar bisa dirancang bersama-sama untuk digunakan buat apa saja.

“Kalau masyarakat sudah dilibatkan dari sisi perencanaan, mereka juga tahu proses pembahasan pengaggarannya, tentu diperuntukan bagi program-program yang sudah disepakati bersama, nanti berlanjut di proses pengawasan,” ujarnya.

Dengan melihat persoalan di Papua, Armand meyakini, masyarakat sipil, baik Orang Asli Papua maupun non-Papua sama sekali tidak mengetahui rincian berapa besar anggaran Otsus yang dikelola pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Ini yang kami (KPPOD) nilai tidak transparan. Kenapa? karena kalau misalnya masyarakat sipil tahu jumlah dana dan peruntukannya itu untuk apa saja, tentu akan sangat mudah mengontrol dan mengawasi implementasinya,” katanya.

Armand sangat menyayangkan proses pengawasan Otsus selama ini hanya berjalan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja. Sementara masyarakat sipil sama sekali tidak diberikan akses untuk mengetahui apakah hasil laporan yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan di awal atau tidak.

“Makanya dalam catatan revisi UU Otsus beberapa waktu lalu, KPPOD berharap proses pengawasan dana Otsus itu harus kolaboratif. Artinya, tidak hanya di level pemerintah saja, tetapi melibatkan unsur lainya, seperti media massa, kelompok masyarakat sipil atau kelompok universitas,” ujarnya.

Implementasi Otsus bidang kesehatan

Armand Suparman mengatakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tidak melakukan pemantauan khusus penggunaan dana Otsus bidang kesehatan. Namun ia mengkritisi, jika dilihat dari besaran alokasi anggaran, apakah ada peningkatan kualitas kesehatan untuk masyarakat di Papua.

“Jika dana yang begitu besar, tetapi pada kenyataannya masih diperhadapkan dengan persoalan stunting dan beberapa penyakit lainnya yang sempat mengemuka di Papua, itu yang sangat disayangkan,” ujarnya.

Berdasarkan persoalan itu, katanya, KPPOD mendorong harus ada target output yang dibuat pemerintah daerah di semua level. Kemudian seharusnya pemerintah pusat sebagai pemangku pembinaan dan pengawasan umum, harus juga ada target pengawasan yang nantinya bisa jadi bahan evaluasi.

“Ini harus kita dorong bersama, jangan sampai judulnya pembinaan dan pengawasan, tetapi kenyataanya masih raba-raba,” ujarnya.

Terkait program Kartu Papua Sehat, Armand mengatakan pihaknya belum mengetahui dengan baik tentang program tersebut, apakah modelnya seperti “Kartu Jakarta Sehat” atau “Kartu Indonesia Sehat” atau tidak. Namun, menurutnya, karena bagian dari penggunaan dana Otsus, yang harus menjadi perhatian bersama adalah seperti apa proses perencanaan sampai dengan bagaimana implementasinya di lapangan.

“Sayangnya kami tidak memiliki informasi yang cukup soal program ini,” katanya.

Meski belum memiliki informasi mengenai program KPS, namun Armand menilai penggunaan kartu-kartu kesehatan seperti KPS lebih cocok diberlakukan untuk daerah-daerah kota besar, seperti Jakarta.

“Pertanyaannya, apakah penggunaan kebijakan kartu itu cocok dengan konteks Papua atau Indonesia Timur pada umumnya yang topografi wilayahnya terbilang berbeda dengan daerah lain? Mungkin ini yang perlu didalami lagi,” katanya.

Menurut Armand, dengan melihat hasil riset di Kementerian Kesehatan, Papua masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, karena masih tingginya angka kasus stunting, malaria, dan pneumonia.

“Jadi apakah dengan adanya program KPS bisa meminimalisir persoalan-persoalan itu atau tidak. Sayangnya KPPOD tidak memiliki informasi yang cukup soal program ini,” ujarnya. (*)