Jayapura, Jubi – Konflik bersenjata antara TNI/Polri dan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB kerap terjadi, dan sering membuat warga sipil/orang biasa menjadi korban. Setiap kali warga sipil menjadi korban, perang klaim dan saling tuduhan kerap terjadi di antara pihak yang berkonflik. Tuduhan bisa ditujukan kepada pihak lawan, bahkan bisa pula ditujukan kepada korban. Kebenaran dikorban, dan konflik bersenjata terus berlanjut.

Saling tuduh di antara para aktor konflik bersenjata di Tanah Papua jamak terjadi. Jika tindakan aparat TNI/Polri menimbulkan korban dari pihak warga sipil, pihak TNI/Polri kerap serta-merta mengklaim bahwa korban adalah anggota TPNPB. Sebaliknya, jika tindakan TPNPB menyebabkan warga sipil menjadi korban, mereka lantas menuduh korbannya adalah mata-mata aparat keamanan. Jika identitas warga sipil yang menjadi korban jelas dan terang, kedua pihak yang berseteru bakal saling tuduh bahwa lawannya yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil.

Insiden yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Papua Pegunungan, pada 4 Juni 2025 bisa contoh. Rahmat Hidayat (45) dan Saepudin (39), dua pekerja pembangunan Gereja GKI Imanuel di Kampung Kwantapo, meninggal ditembak oleh kelompok bersenjata TPNPB yang dipimpin Eginanus Kogoya.

Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom mengatakan kedua orang yang ditembak itu mata-mata militer. Klaim Sambom itu dibantah Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramdhani. Faizal menyatakan kedua orang itu adalah warga sipil yang berasal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Saling bantah dan tuduh juga terjadi pada kasus penembakan yang diduga dilakukan Tim Komando Operasional atau Koops Habema bentukan TNI di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada 14 Mei 2025. Melalui siaran pers tertulis, Pusat Penerangan TNI menyatakan Tim Koops Habema menembak mati 18 anggota TPNPB. Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom menyatakan dari 18 orang korban, hanya tiga orang korban meninggal yang berstatus anggota TPNPB. Sambom menyatakan korban meninggal lainnya adalah warga sipil. Sambom juga menyatakan dua anggota TPNPB terluka dalam insiden itu.

Menutupi kesalahan, mencari pembenaran

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Desk Papua, Emanuel Gobay mengatakan jamaknya aksi saling tuduh menuduh di antara para aktor konflik bersenjata di Tanah Papua terjadi karena masing-masing pihak ingin menyembunyikan kesalahan masing-masing. Menurut Gobay tudingan-tudingan itu muncul demi melindungi para pelaku yang menimbulkan korban dari pihak warga sipil.

“Saling tuding, baik oleh TNI/Polri maupun TPNPB, itu terkesan hanya untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi [mereka] hanya mau menutupi fakta tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri terhadap masyarakat, dan kekerasan oleh TPNPB terhadap masyarakat,” kata Gobay kepada Jubi pada Senin (30/6/2025).

Gobay mengatakan para aktor konflik saling menuduh dan saling menuding untuk menghindari pertanggungjawaban dalam proses hukum. “Jadi tudingan-tudingan itu sebenarnya hanya untuk melindungi para pelaku, baik pelanggaran HAM maupun juga pelaku pelanggaran tindakan pidana. [Mereka] berusaha untuk menghindari penegakan hukum terhadap pelakunya. Di sini terbangun [praktik] impunitas terhadap pelaku tindakan pidana maupun [pelaku] pelanggaran HAM,” ujarnya.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai aksi saling tuduh di antara para aktor konflik bersenjata di Tanah Papua terjadi untuk mencari pembenaran atas kekerasan yang dilakukan masing-masing aktor. “Kelompok sipil bersenjata itu melakukan pernyataan itu untuk membenarkan kesalahannya. Sedangkan aparat keamanan menggunakan stigma itu untuk membenarkan tindakan dia yang melanggar hukum,” kata Ramandey pada Selasa (1/7/2025).

Emanuel Gobay mengatakan kontroversi identitas korban atau pelaku kekerasan di Tanah Papua yang terjadi terus menerus telah memperparah konflik bersenjata di Tanah Papua. Pembiaran atas pengaburan identitas korban maupun pelaku membuat tidak ada koreksi terhadap perilaku para aktor konflik bersenjata di Tanah Papua. Akibatnya, tindakan serampangan terus dilakukan para aktor konflik bersenjata itu, dan warga sipil semakin terjepit di tengah konflik.

Gobay mencontohkan aparat TNI/Polri bisa saja menyasar warga sipil Papua hanya karena berpenampilan rambut gimbal, berjenggot, memakai baju atau gelang bermotif bendera Bintang Kejora. Dari persepsi terhadap penampilan fisik, seseorang bisa serta merta dicurigai sebagai anggota TPNPB, atau dicurigai berafiliasi dengan kelompok bersenjata TPNPB.

“[Kecurigaan] itu akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Apalagi kalau ada yang rambut gimbal, kumisan, ada juga yang pakai noken untuk memasukkan rambut-rambut, lalu dituduh [OPM],” ujar Gobay.

Sebaliknya, demikian menurut Gobay, anggota TPNPB juga akan menyasar para guru, tenaga kesehatan, tukang ojek, hingga sopir, hanya karena mencurigai mereka sebagai mata-mata aparat keamanan.

Pakar Hukum Humaniter, Budi Hernawan PhD mengatakan tidak ada verifikasi membuat publik tidak tahu fakta sebenarnya. Ia mengatakan warga sipil akan terus terjepit di antara konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB.

“Kalau tidak ada verifikasi, bukan soal berlanjut atau tidak berlanjut, kita menjadi tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, faktanya seperti apakah. Kedua pihak yang bertikai kan saling melempar [tuduhan]. Kita sebagai warga sipil tidak tahu kejadiannya/faktanya seperti apa,” katanya.

Komnas HAM kewalahan

Di tengah situasi saling tuduh oleh para aktor konflik bersenjata di Tanah Papua, verifikasi independen yang dilakukan pihak selain para aktor konflik bersenjata menjadi penentu. Sayangnya, verifikasi jati diri korban atau kronologi sebuah insiden yang terjadi di Tanah Papua sangat sulit dilakukan, karena wilayahnya yang sangat luas dan aksesibilitas yang rendah. Konflik bersenjata yang terus berkecamuk juga membuat verifikasi itu semakin sulit dilakukan.

Pengurus Harian YLBHI Desk Papua, Emanuel Gobay menyatakan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat memiliki peran sangat penting untuk memberikan klarifikasi jati diri korban penembakan maupun pelaku kekerasan. “Kami hanya bisa percaya pada pihak netral, dalam hal ini Komnas HAM,” katanya.

Sayangnya, Gobay menilai Komnas HAM yang sangat lambat dalam melakukan penyelidikan kasus kekerasan. Gobay juga mengatakan Komnas HAM terkesan memilih kasus.

“Selama ini saya lihat lambat, kadang juga tebang pilih. Artinya, kan banyak kasus, tapi ada beberapa kasus saja yang diselidiki, dan kasus lainnya tidak. Itu jadi persoalan tidak kemudian maksimal dalam memberikan kejelasan informasi terkait diri korban,” ujarnya.

Komnas HAM Papua antara berhasil melakukan beberapa penyelidikan dan berhasil memverifikasi jati diri korban. Di antaranya kasus penyerangan TPNPB terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada 21 Maret 2025. Dalam insiden itu, guru bernama Rosalia Rerek Sogen meninggal dunia. Selain itu, sejumlah enam guru dan tenaga kesehatan terluka. TPNPB menuduh anggota guru dan tenaga kesehatan sebagai mata-mata militer.

Komnas HAM juga berhasil memverifikasi jati diri korban dan pelaku penyiksaan dalam video penyiksaan terhadap warga sipil di dalam drum yang beredar di media sosial. Ketiga orang yang disiksa itu adalah Alpius Murib, Warinus Murib dan Definaus Kogoya. TNI menyatakan ketiga orang itu adalah bagian dari kelompok bersenjata TPNPB.

Hasil penyelidikan Komnas HAM Papua bahwa penyiksaan itu dilakukan prajurit Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya yang sedang diperbantukan di Tanah Papua. Komnas HAM menyatakan Alpius Murib dan Defianus Kogoya merupakan warga sipil. Sementara Warinus Murib yang disiksa kemudian meninggal dunia masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Puncak kasus dugaan tindak pidana dan terafiliasi dengan TPNPB.

Ada sejumlah kasus kekerasan lain yang juga diverifikasi atau diselidiki oleh Komnas HAM Papua. Akan tetapi, ada lebih banyak kasus sumir yang tak diselidiki Komnas HAM. Di antaranya, pembunuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan bernama Yosep Pulung (55) pada 30 Maret 2024. Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menyatakan korban ditikam anggota kelompok TPNPB Elkius Kobak dan Yotam Bugiangge. Tidak ada pernyataan resmi dari TPNPB terkait peristiwa tersebut.

Contoh kasus lainnya adalah penembakan Kepala Kampung Modusit, Timo Kasipmabin (45) di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada 8 April 2024. Kasipmabin ditembak anggota kelompok bersenjata TPNPB Kodap 35 Bintang Timur pimpinan Ananias Ati Mimin, karena TPNPB menuduhnya mata-mata aparat keamanan.

Kasus lainnya adalah Prajurit Satgas 753 Maleo, dan Satgas Elang/BIN di Puncak Jaya menembak tiga warga pada 16 Juli 2024. Keluarga korban menyatakan ketiga warga yang ditembak merupakan warga sipil. Mereka adalah Dominus Enumbi (Ketua Bamuskam asal Kampung Karubate), Pemerinta Morib (Kepala Kampung Dokome), dan Tonda Wanimbo (Bendahara Kampung Temu asal Distrik Ilamburawi). Kasus itu diselesaikan dengan pembayaran denda uang sebesar Rp7,5 miliar.

Ada lagi kasus penembakan terhadap Matheus Uropmabin dan Nelius Oktemka di Kampung Parim, distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada 4 Desember 2024. Keduanya meninggal dunia setelah ditembak oleh pelaku yang diduga pasukan gabungan TNI/Polri.

Pada 21 Oktober 2024, seorang pemilik kios bernama Jamaludin alias Daeng Eppe yang dituding OPM sebagai intelijen TNI/Polri dilaporkan tewas ditembak TPNPB. Pada 21 November 2024, TPNPB menembak mati dua orang tukang ojek, Imran (23), asal Barombong, Kabupaten Gowa dana Asrun Eko Putra (24), asal Galesong Utara, Kabupaten Takalar. TPNPB menyatakan kedua orang tersebut merupakan intelijen militer

Kasus lainnya yang tidak diselidiki Komnas HAM terjadi di Intan Jaya pada 8 Desember 2024. Prajurit Satuan Tugas Pos Holomama Yonif 509/SB diduga menculik dan menembak mati seorang warga bernama Yulius Sani, karena menduga Yulius Sani anggota kelompok bersenjata TPNPB. Keluarga korban, Fhery Sani menyatakan Yulius Sani adalah warga sipil dan bukan anggota TPNPB.

Ada lebih banyak lagi kasus pembunuhan lain yang tidak pernah diverifikasi secara independen. Akibatnya, kontroversi tentang jati diri korban atau kejelasan siapa pelaku kekerasan tak terselesaikan, dan informasi tentang berbagai insiden itu menjadi kabar kabur.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan kondisi geografis di Papua yang sangat berat dan tingginya risiko keamanan membuat Komnas HAM tidak bisa menjangkau semua wilayah di Tanah Papua. Ramandey mengatakan kasus kekerasan maupun penembakan banyak terjadi di daerah yang sulit dijangkau, seperti di Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Nduga, Puncak, Pegunungan Bintang, hingga Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya.

Ramandey akses geografis yang berat ikut berdampak terhadap mahalnya biaya penyelidikan. Ramandey mengatakan untuk penanganan kasus pihaknya hanya diberikan anggaran sebesar Rp180 juta per tahun.

“Secara geografis kondisi geografis di Papua yang sangat berat. Misalnya kasus terjadi di Kampung Hitadipa, Intan Jaya. Untuk ke Hitadipa saja itu jarak yang sangat jauh. Di jarak yang sangat jauh dan di wilayah yang rawan,” katanya.

Ramandey mengatakan banyak hal yang membuat mereka tidak bisa melakukan verifikasi atas semua kasus penembakan maupun kekerasan di Tanah Papua. “Jumlah anggaran yang sangat kecil untuk penanganan kasus. Jadi kasus-kasus di Papua itu bernuansa pelanggaran HAM. Tapi tentu kami akan melihat pertama kasus itu sendiri dan bagaimana kami bisa menjangkau. Sehingga untuk penanganan kasus pelanggaran HAM menonjol,” katanya.

Ramandey mengatakan pihaknya telah mengusulkan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan agar Kantor Perwakilan Komnas HAM bisa mendapat kucuran langsung dana penanganan di Tanah Papua. Namun, semua anggaran tetap disalurkan melalui Kantor Komnas HAM di Jakarta.

Ramandey mengatakan anggaran bagi Kantor Perwakilan Komnas HAM di wilayah konflik seperti Maluku, Papua, Palu dan Aceh seharusnya disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kesulitan masing-masing daerah konflik. Setiap tahun Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua mengajukan anggaran kepada Komnas HAM di Jakarta, untuk dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

“Setiap tahun Komnas HAM Papua mengajukan sampai Rp10 miliar ke Komnas HAM. Kami menyesuaikan dengan penanganan kasus. Tapi yang dikasih untuk menangani kasus ditambah [anggaran] operasional dan fungsional tidak lebih dari Rp1 miliar. Kita tidak habis pikir Bappenas dan Kementerian Keuangan, tidak bisa mengalokasikan anggaran [langsung ke kantor] wilayah, dan tidak berpedoman dokumen dari kami,” katanya.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua hanya mendapat anggaran penanganan kasus senilai Rp180 juta per tahun. Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua pernah secara rutin mendapat Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp500 juta per tahun. Akan tetapi, dana hibah itu terhenti sejak 2021.

“[Sebenarnya hal itu] sudah diatur [UU Otsus Papua]. Pemerintah [daerah] punya kewajiban memberi dukungan kepada Komnas HAM itu. [Dalam] lima tahun terakhir, walaupun kami ajukan [tidak dapat hibah],” katanya.

Keterbatasan pers dan inisiatif TGPF

Dalam situasi ideal, terlebih ketika lembaga negara tak menjalankan fungsinya secara maksimal, pers seharusnya memainkan peran untuk melakukan verifikasi independen atas berbagai kasus kekerasan. Akan tetapi, kemampuan pers di Tanah Papua bahkan di Indonesia untuk melakukan verifikasi independen atas konflik bersenjata di Tanah Papua sangat terbatas. Akibatnya, pers lebih membuat pemberitaan berdasarkan pernyataan pers aktor konflik bersenjata yang tidak terverifikasi secara independen.

Pengurus Harian YLBHI Desk Papua, Emanuel Gobay mengkritik praktik itu. Ia mengharapkan pers bisa berperan untuk memberikan informasi yang berimbang dengan menggali informasi lebih banyak dari berbagai sumber. Gobay mengkritik media yang hanya memakai narasi tunggal dari aktor konflik TNI/Polri dan TPNPB. Gobay berharap media tidak menjadi corong TNI/Polri maupun TPNPB.

“Media [jangan] menjadi corongnya TPNPB, atau sebaliknya, [menjadi] corong TNI/Polri tanpa menunjukkan bukti-bukti [yang terverifikasi]. Peran media sangat dibutuhkan untuk kemudian bisa memberikan informasi [yang akurat], tidak hanya mendengarkan dari sisi A dan sisi B. Kalau kemudian hanya menurut humas atau juru bicara, itu kan akhirnya jadi menurut [A dan] menurut [B], dan bukti [maupun kualitas verifikasinya tidak bisa pastikan,” ujarnya.

Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw mengakui pers dan jurnalis kesulitan melakukan verifikasi independen atas berbagai insiden konflik bersenjata dan jati diri korban, karena kendala akses informasi, akses komunikasi, dan kondisi geografis yang sulit. Ia membenarkan bahwa sebagian besar informasi yang diberitakan di media didapat dari pernyataan-pernyataan masing-masing pihak konflik, baik itu TNI/Polri dan TPNPB.

“Jurnalis sendiri atau media tidak langsung turun di Tempat Kejadian Perkara, di lapangan secara langsung dan bisa mencari berbagai pihak untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait dengan kejadian maupun korbannya. Misalnya dengan pihak keluarga korban atau pihak terkait atau yang menyaksikan, saksi dan sebagainya peristiwa itu terjadi,” ujarnya.

Ireeuw mengatakan keamanan juga menjadi pertimbangan bagi keselamatan jurnalis untuk tidak bisa langsung turun ke lapangan Di wilayah konflik bersenjata jarang sekali ada jurnalis yang berada di sana. Jurnalis saat ini lebih banyak tersebar di daerah perkotaan seperti Nabire, Timika, Merauke, dan Kota Jayapura.

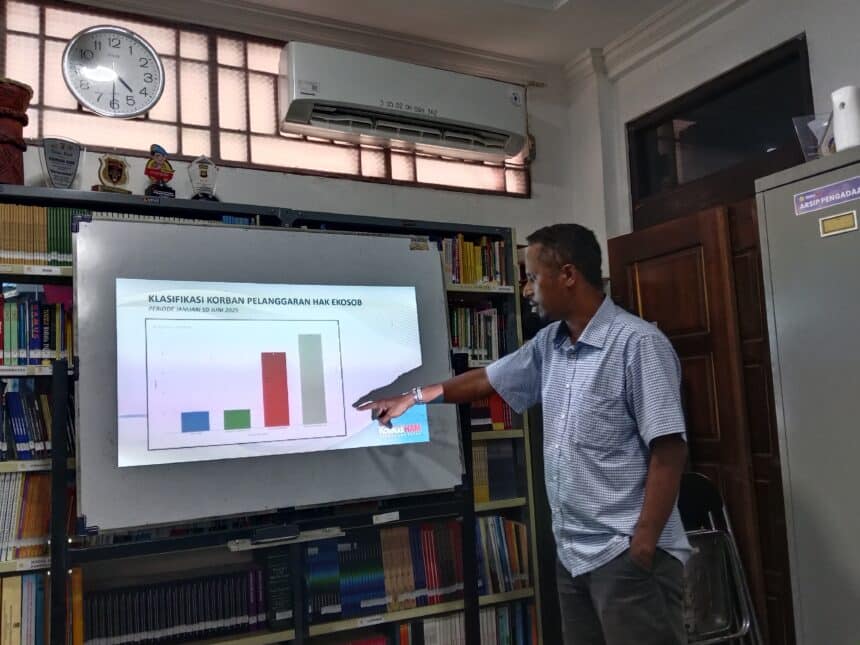

Komnas HAM Papua mencatat Januari 2025 hingga 12 Juni 2025 kasus kekerasan paling tertinggi terjadi di daerah rawan konflik seperti di Kabupaten Yahukimo (8 kasus), Intan Jaya (5 kasus), Puncak Jaya (5 kasus), Puncak (3 kasus), Jayawijaya (3 kasus), Yalimo (2 kasus), Paniai (2 kasus) dan masing-masing satu kasus terjadi di Nabire, Teluk Bintuni hingga Dogiyai. Wilayah yang sering mengalami insiden konflik bersenjata itu sulit diakses.

Kalaupun bisa diakses, upaya verifikasi independen itu membutuh waktu dan biaya yang besar. “Itu yang menjadi kendala utama di kalangan jurnalis, sehingga berita yang dipublikasi itu datangnya dari aparat keamanan dan juga dari juru bicara TPNPB,” kata Ireeuw.

Di tengah minimnya lembaga verifikasi independen yang secara rutin menjadi “clearing house” atas berbagai kasus kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua, terkadang insiatif sporadis muncul dalam sejumlah insiden kekerasan yang menonjol. Ireeuw mengatakan dalam sejumlah kasus yang mendapat perhatian publik, pemerintah daerah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk melakukan verifikasi independen atas kontroversi klaim para aktor konflik bersenjata di Tanah Papua.

Ireeuw mengatakan TGPF pernah dibentuk untuk menyelidiki kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 19 September 2020. “Bahkan ada beberapa tim pencari fakta yang bisa langsung mengakses, turun langsung ke TKP, melihat, mewawancarai sejumlah pihak, sehingga kebenaran itu bisa terungkap. Jadi meskipun awalnya itu saling membantah, atau saling mengklaim, TGPF mengungkap lebih jelas kepada publik, bahkan sampai [menemukan] siapa pelaku,” ujarnya.

Pakar Hukum Humaniter, Budi Hernawan PhD mengatakan inisiatif pembentukan TGPF harus lebih sering dilakukan guna menyelidiki kasus-kasus kekerasan maupun penembakan. Budi mengatakan pemerintah daerah bersama Majelis Rakyat Papua, DPR provinsi/kabupaten bisa membentuk tim pencari fakta apabila ada kasus kekerasan.

“Turunlah ke lapangan, carilah fakta dan informasi, bikinlah laporan, karena itu tanggung jawab mereka. Mereka [MRP dan DPR provinsi/kabupaten] dipilih oleh masyarakat untuk mewakili mereka. Itu tugas mereka [MRP dan DPR provinsi/kabupaten untuk] mencari jalan bagaimana masyarakat dapat perlindungan begitu. [Tanah Papua] punya enam gubernur terpilih sekarang, itu tanggung jawab mereka melindungi warganya,” katanya.

Budi mengatakan pemerintah di Tanah Papua bisa mencontoh inisiatif Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang membentuk Tim Mediasi Konflik. Tim itu dibentuk Bupati Intan Jaya untuk mengumpulkan bukti kasus penembakan yang dilakukan Tim Koops Habema dan menimbulkan 18 korban jiwa.

Dalam peristiwa TNI melalui siaran pers menyatakan menembak anti 18 anggota TPNPB di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Di lain pihak, Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom menyatakan hanya tiga anggota TPNPB yang meninggal dunia dan dua lainnya terluka. TPNPB juga menyebutkan korban lainnya yang meninggal dan luka-luka akibat serangan TNI merupakan warga sipil.

Tim Mediasi Konflik yang dibentuk Bupati Intan Jaya mencatat korban meninggal dunia adalah 4 anggota TPNPB Warga sipil lainnya yang dilaporkan meninggal bernama Ruben Wandagau, kepala Kampung Hitadipa, Evangelis Elisa Wandagau dan Mono Tapamina. Di antara korban terluka, juga terdapat sejumlah warga sipil, termasuk Minus Jegeseni (anak 7 tahun) yang terluka di telinga, Junite Janambani (perempuan) yang tertembak di lengan kanan, dan Openi Wandagau yang tertembak di lengan kiri.

Budi mengatakan langkah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya perlu didukung. “Intan Jaya itu kan satu langkah yang sangat penting. Tidak semua bupati/gubernur bikin [TGPF]. Langkah Bupati Intan Jaya sangat terpuji dan perlu didukung, untuk menunjukkan dia punya tugas melindungi masyarakat melindungi yang jadi korban,” kata Budi.

Penguatan Komnas HAM Papua

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Desk Papua, Emanuel Gobay menyatakan kapasitas kelembagaan Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua untuk menjalankan wewenang penyelidikan dugaan pelanggaran HAM harus diperkuat. Ia mengusulkan pembukaan kantor perwakilan Komnas HAM lain di Tanah Papua, karena wilayah Tanah Papua yang sangat luas. Apa lagi di Tanah Papua telah terdapat enam pemerintah provinsi.

“Satu kantor [untuk tangani] seluruh [kasus di] Papua, yang satu kantor ini [pun] kerja untuk satu Papua itu juga menunggu dari Jakarta. Pelanggaran HAM banyak tidak mampu ditangani hanya satu kantor di Jayapura. Jumlah sumber daya manusia kurang, tidak bisa kerja seluruh Tanah Papua. Kalau bisa, semua provinsi ini masing-masing buat [Kantor Perwakilan Komnas HAM]. Fasilitasnya disiapkan, sumber daya manusianya juga disiapkan, biar mereka bisa terus memantau penegakan HAM, juga melakukan penyelidikan untuk [melakukan verifikasi independen identitas korban] itu TPNPB atau dia masyarakat sipil, apakah korban intel menyamar jadi tukang ojek atau tidak,” ujar Gobay.

Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw juga mengatakan Komnas HAM harus melakukan verifikasi jati diri korban lebih banyak kasus kekerasan di Tanah Papua. Hal ini penting untuk kepentingan HAM dan rasa keadilan bagi korban.

“Komnas HAM itu juga menjadi salah satu lembaga yang mengurus soal hak manusia, jadi dia juga bisa menjadi berperan dalam tugasnya untuk melihat konflik-konflik tersebut. Apakah [yang menjadi korban] ini masyarakat sipil, atau memang pihak yang paling berkonflik antara TNI/Polri dan TPNPB,” kata Ireeuw.

Pakar Hukum Humaniter, Budi Hernawan PhD menilai penguatan Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua bukan hanya sebatas menambah anggaran atau menambah kantor perwakilan. Ia mengingatkan agar Komnas HAM bekerja sesuai kewenangan penyelidikan yang diberikan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Budi menegaskan bahwa insiden kekerasan terkait konflik bersenjata sepatutnya diinvestigasi sebagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

“Bahwa [dari hasil penyelidikan nantinya] tidak ditemukan [dugaan pelanggaran HAM berat], tidak masalah. Tapi kalau ditemukan [dugaan pelanggaran HAM berat], itu jalurnya masuk ke Pengadilan HAM. Saya ambil contoh, Komnas HAM melakukan investigasi pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani, mereka mengeluarkan investigasi dan menemukan bahwa pendeta memang dibunuh oleh tentara. [Tetapi kasus itu hanya] masuk dalam ranah penyelidikan dan pemantauan, [karena] Komnas HAM tidak menggunakan [kewenangan yang diatur] UU Pengadilan HAM.

Budi juga meminta agar masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, DPR provinsi/kabupaten, Majelis Rakyat Papua, maupun pemerintah daerah harus secara resmi meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan insiden kekerasan di Tanah Papua. Permintaan itu seharusnya dilakukan melalui surat resmi, agar Komnas HAM untuk memiliki legitimasi untuk menjalankan penyelidikan.

“Komnas HAM ini kan bergerak berdasarkan pengaduan. Pengaduan itu macam-macam caranya. Ambil contoh, misalnya gereja mengeluarkan surat meminta Komnas HAM untuk turun [dan melakukan penyelidikan], itu bisa. MRP mengeluarkan surat meminta Komnas HAM [melakukan penyelidikan, itu juga bisa]. Jadi ada pernyataan resmi yang ditujukan kepada Komnas HAM, itulah sebuah pengaduan. Melakukan konferensi pers di Jayapura meminta Komnas HAM turun itu tidak cukup,” kata Budi.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey meminta dukungan terhadap semua pihak, baik aktor konflik, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat sipil agar Komnas HAM dilihat sebagai lembaga negara yang imparsial. Penguatan sumber daya manusia dan anggaran Komnas HAM juga harus menjadi prioritas. Tanpa itu, sulit mengharapkan Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua juga bisa bekerja maksimal dalam melakukan verifikasi independen atas berbagai kasus kekerasan di Tanah Papua. (*)

Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!